Les origines de l'absinthe, d’élixir médicinal à apéritif populaire

Le mot “absinthe” vient du grec antique, d’« apsintos », « privé de douceur » pour certains, ou d’ « apsinthion » pour d’autres, qui signifie – et c’est cocasse ! – « qu’il est impossible de boire ». Il est vrai que le mode de consommation de la plante d’absinthe exacerbe alors son amertume, tellement que Pline L’Ancien (23-79 après J.-C.) rapporte que la Rome antique imposait aux vainqueurs des courses de chars une boisson d’absinthe, afin qu’ils n’oublient pas que la gloire… comporte sa part d’amertume.

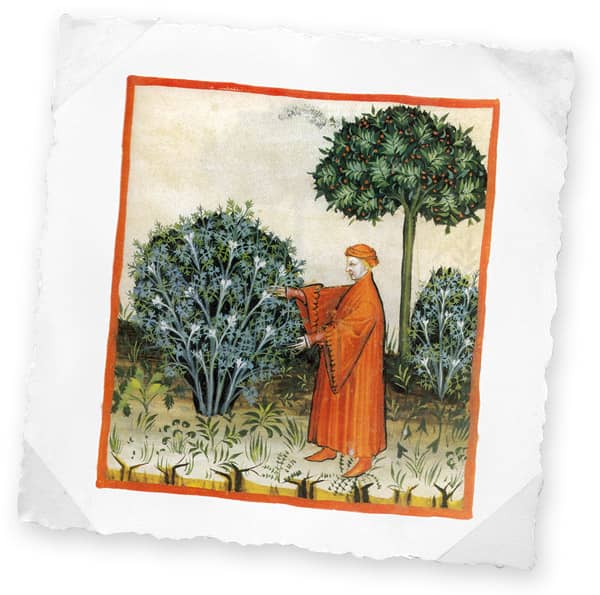

À cette époque, la plante d’absinthe, Artemisia Absinthium, est habituellement consommée en tisane. Ses feuilles, aux huiles essentielles curatives, entrent dans la composition d’une multitude de potions plus ou moins magiques qui soigneraient les maux d’estomac, les règles douloureuse, la goutte, la fièvre. Et même la perte de cheveux… ou les morsures de musaraigne.

La boisson médicinale traverse les âges jusqu’au Moyen-Âge, durant lequel on prend l’habitude de macérer la plante avec du vin pour obtenir un « vin d’absinthe ».

Le saviez-vous ? Artemesia, le nom latin de la plante d’absinthe, est dérivé d’Artémis, la fille de Zeus et soeur d’Apollon, déesse de la nature sauvage, de la chasse et des accouchements. Aussi belle que capricieuse, elle est l’incarnation de la vertu… et du vice. On l’associe traditionnellement à une féminité libre et indomptée.

Milieu du 18e siècle : l’élixir médicinal de la Mère Henriod, né dans le Val-de-Travers

Il faut attendre le milieu du 18ème siècle pour que l’absinthe soit, pour la première fois, extraite par distillation alcoolique.

Bien qu’aucun document officiel ne l’atteste, historiens et spécialistes s’accordent à dire que c’est à Couvet, dans le Val-de-Travers, que naît ce premier distillat d’absinthe.

Marguerite Henriette Henriod (1734-1801), dite la Mère Henriod, est réputée pour ses remèdes à base de plantes. Elle a l’idée de créer ce premier « élixir à base d’absinthe » pour soigner les estomacs douloureux, en infusion d’abord, en distillation ensuite. En attestent les étiquettes conservées au Musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel, ornées d’un alambic et portant les mentions : « Extrait d’absinthe/Qualité supérieure de l’unique recette de Melle Henriod de Couvet, comté de Neuchâtel en Suisse ».

En 1797, l’absinthe de la Mère Henriod se popularise dans la région, désormais moins consommée pour ses propriétés médicinales qu’en boisson apéritive. C’est à cette époque que, flairant la bonne affaire, le major Daniel Henri Dubied-Duval (1758‐1841), marchand de dentelles, lui rachète sa recette. Il fonde, probablement en 1798, la première distillerie d’absinthe de l’histoire, « Dubied, Père et Fils », avec son fils Marcelin et son gendre Henri-Louis Pernod. L’atelier de distillation s’installe dans une buanderie de l’Écu de France, un petit bâtiment au centre du village de Couvet.

Le saviez-vous ? Une recette de 1797 a traversé les siècles et est parvenue jusqu’à la Maison de l’absinthe, à Môtiers, qui l’expose sous verre et sur laquelle on peut déchiffrer les secrets de la potion ancestrale :

18 pots d’eau-de-vie

une seille de grosse absinthe

une de menthe

2 poignées de mélisse

2 autres d’anis vert

une autre de fenouil

du calamus (Acore odorant)

1805 : l’absinthe française

L’absinthe, évadée des officines d’apothicaires, devient une boisson d’agrément populaire en Suisse, mais aussi, mais surtout, en France.

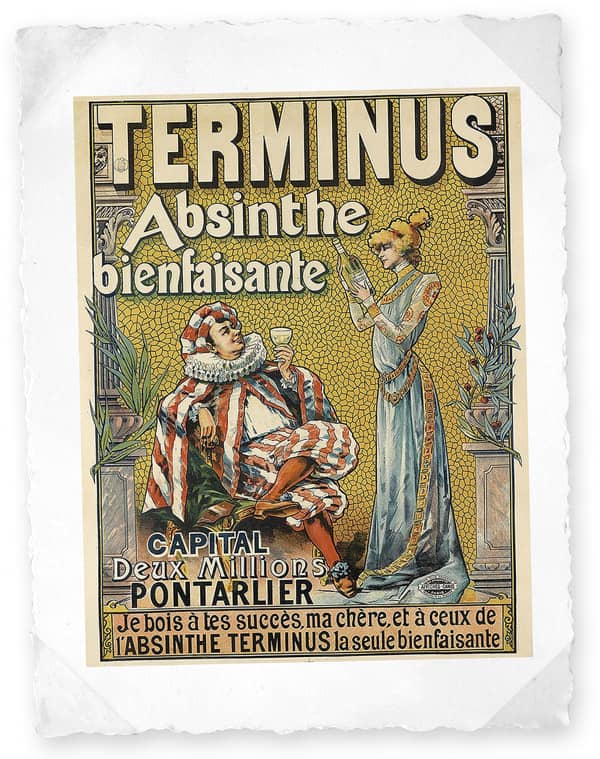

Le gendre du major Dubied, Henri-Louis Pernod, fonde bientôt sa propre distillerie. D’abord à Couvet puis, face à la demande croissante de sa clientèle française, à Pontarlier dans le Doubs. Ce qui lui permet également de s’affranchir des droits de douane élevés que la France prélève sur l’absinthe suisse.

C’est ainsi qu’en 1805 naît la maison « Pernod Fils », première distillerie d’absinthe de l’Hexagone.

Pernod disperse dans tout l’Hexagone des voyageurs de commerce qui popularisent le nouvel apéritif. En 1826, on compte déjà quatre distilleries à Pontarlier.

1830 : De l’Algérie à Paris

C’est pourtant bien loin des forêts de conifères du Jura que la popularité de l’absinthe va soudainement s’enflammer.

À 2500 kilomètres de là, l’armée française est engagée dans la conquête de l’Algérie dès 1830. Pour assainir l’eau, les soldats emmènent de l’absinthe dont ils versent quelques gouttes pour se prémunir de la dysenterie et de la malaria. Et quelques autres pour soulager leurs troubles digestifs. Les soldats y prennent goût, et pas seulement pour leurs dérangements intestinaux.

L’un d’eux écrit, en 1865 : « En Afrique, on ne pense pas, on ne lit pas, on ne cause pas, on boit de l’absinthe. Voilà pour la vie morale (…). Neuf heures sonnent, le soleil chauffe : il fait soif ; l’heure de l’absinthe a sonné ».

Et elle continuera à sonner à leur retour en France. Aux cafés parisiens du Helder ou du Madrid, les militaires jouent au billard et aux dominos, sirotant leur absinthe. Qu’elle est chic, cette boisson « tropicale » qui fleure bon l’exotisme. Le tout Paris s’encanaille à son tour de la troublante Fée d’Orient.

1850 : L’apéritif le plus populaire de France

À la fin des années 1850, des pucerons, les phylloxéras de la vigne, déciment en moins de 10 ans les deux tiers des vignobles européens. Le prix du vin s’enflamme jusqu’à la pénurie. Seule la bourgeoisie a les moyens de s’en offrir, obligeant la classe moyenne a chercher une alternative moins chère : l’absinthe est toute trouvée. Ce spiritueux anisé, meilleur marché que le vin, est aussi bien plus fort. Mais c’est surtout sa mystérieuse ivresse qui en décuple la popularité, réputée exalter les sens et stimuler la créativité.

Edmond et Jules Goncourt décrivent poétiquement ces effets dans Sœur Philomène (1861) :

« Car cette ébriété qui le possédait n’était point l’ébriété du vin, ce n’était point une sensualité animale, une hébétude c’était plutôt une sensibilité abandonnant le dehors de son corps, sa surface, ses organes extérieurs, pour se reporter au fond de lui sur les organes mystérieux qui conduisent l’impression à la sensation. Son esprit, son imagination se volatilisaient pour ainsi dire; et ce qui arrivait encore à ses sens, y arrivait poétisé et transposé comme dans un songe. »

Rapidement, l’absinthe est produite en masse et son prix chute. Elle envahit l’Europe et séduit la culture bohème et artistique émergente sur le vieux continent. Et s’exporte. Jusqu’aux Amériques, en Asie. Elle conquiert l’Europe, Belgique, Espagne, Allemagne, Grande-Bretagne. Seule l’Italie semble lui résister.

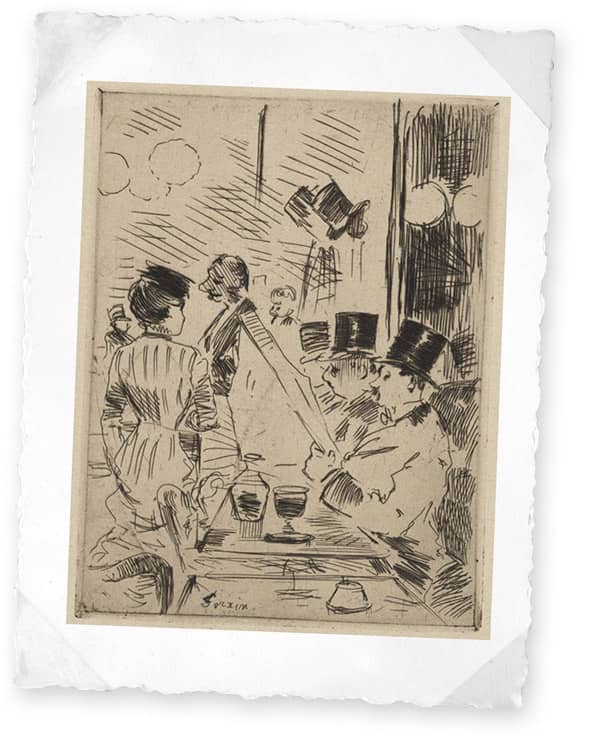

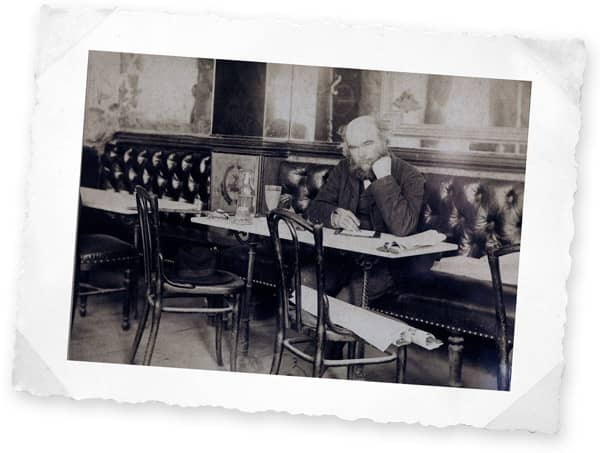

À Paris, l’heure de l’apéritif, entre cinq et sept, est surnommée « L’Heure Verte », « l’heure sainte où, sur les tables des cafés, chacun va prendre son absinthe » (Maurice Millot, Le Rire 1895). « Traversez un jour d’été, vers cinq heures, sur l’impériale de l’omnibus, la ligne des boulevards, de la Madeleine à la Bastille, et vous verrez tout Paris, assis à la porte des cafés, prenant son absinthe. » écrit Alfred Delvau en 1862 dans son Histoire anecdotique des cafés et cabarets.

Chacun y va de son dialecte d’initié pour chatouiller la Fée. On « étouffe un perroquet », on « tue le verre », on « goûte une hydre verte ».

L’absinthe imprègne l’art de l’époque, poétisée par Baudelaire, Verlaine ou Rimbaud, mise en scène par Van Gogh, Manet, Degas ou Toulouse-Lautrec.

Le saviez-vous ? Toulouse-Lautrec dégustait son absinthe mélangée… à du cognac ! On appelle cette préparation le bien-nommé « tremblement de terre ».

La Franche-Comté compte alors une cinquantaine de distilleries. Mais tout le pays se met à distiller la si rentable Fée verte. Paris (près de 70 distilleries dans la région parisienne), Bordeaux (une cinquantaine), Marseille (45), Lyon (une vingtaine), Dijon (une dizaine)… On compte alors près de mille marques d’absinthes françaises.

Dans le Val-de-Travers, son berceau natal, l’horlogerie et la dentellerie sont abandonnées au profit de la production industrielle de l’absinthe. La culture de sa plante s’intensifie dans tout le canton de Neuchâtel qui compte, en 1900, 17 distilleries, dont 13 dans le seul district Val-de-Travers. La fabrication d’absinthe s’étend à d’autres cantons, notamment à Genève et ses 11 distilleries. On compte alors 40 distilleries dans tout le pays.

Au tournant du siècle, la France consomme à elle seule 36 millions de litres d’absinthe chaque année. À Marseille plus que partout ailleurs, où on en avale 3 litres par habitant et par par an. En 1912, le Ministère des Finances estime que 90% des apéritifs bus dans l’Hexagone sont alors de l’absinthe qui devient la « Boisson nationale ».

Le saviez-vous ? Le 11 août 1901, l’usine Pernod de Pontarlier prend feu. Les cuves d’absinthe sont précipitamment vidées dans le Doubs pour éviter qu’elles n’explosent. Deux jours plus tard, on découvre que la source de la Loue présente la couleur, l’odeur et le goût de l’absinthe. Ce qui permet d’en déduire qu’elle est une résurgence du Doubs. On attribue également à cet événement la technique de coloration en hydrologie, qui permet de tracer le parcours des eaux.

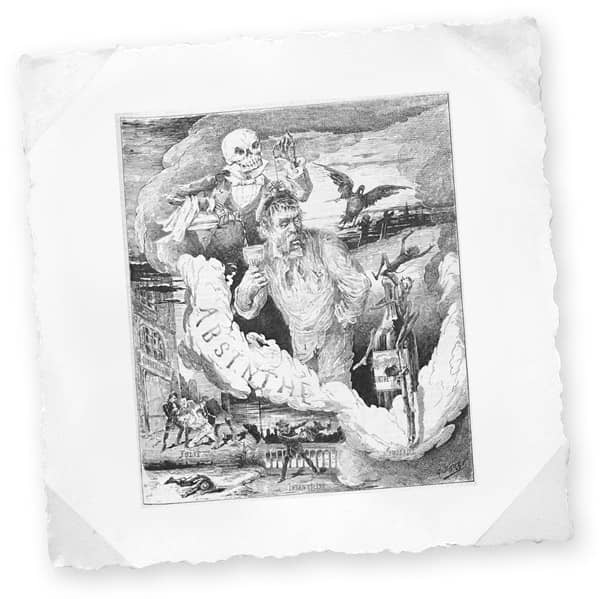

La popularité de l’absinthe causera sa perte. On accuse sa thuyone, un neurotoxique hallucinogène contenu dans la plante d’absinthe, de rendre fou. Les vignerons et les producteurs de Schnaps, dont les ventes s’effondrent, s’associent à la Croix bleue pour lancer une initiative populaire qui conduit, en 1910, à son interdiction en Suisse et bientôt en France.